Highlights of the tour

お土産に人気の京扇子、あなたはその魅力を知っていますか?

京扇子の美しさや歴史、そして作り方について、どれだけご存じですか?

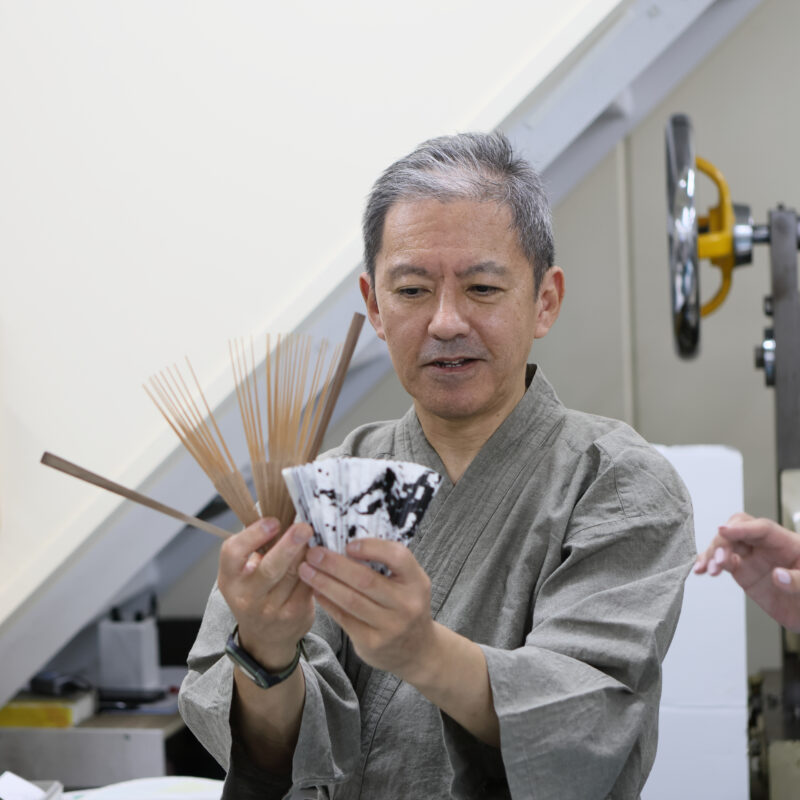

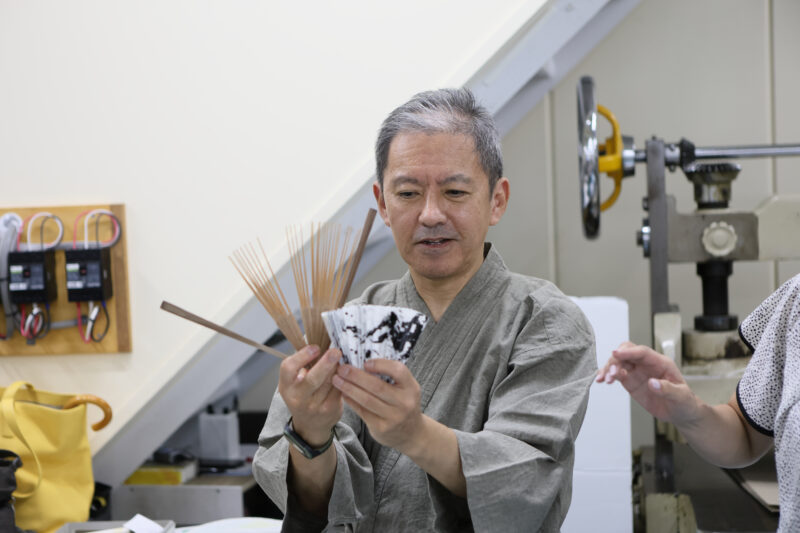

2012年から立命館大学文学部京都学で扇子の授業を担当する清水則雄氏が、京扇子の伝統的な魅力と、製作の過程を楽しくわかりやすくご紹介します。

扇子作りの奥深い世界に触れ、あなたも京扇子の魅力に引き込まれること間違いなしです!

世界にたったひとつ

オリジナルの扇子づくり

京扇子は平安時代に誕生し、華やかな色使いと繊細なデザインが特徴です。その美しさが、今なお観光客に愛されています。

平安時代初期に日本で誕生した扇子が、21世紀に進化を遂げた新しい形状の「創扇あおぎ」として登場!

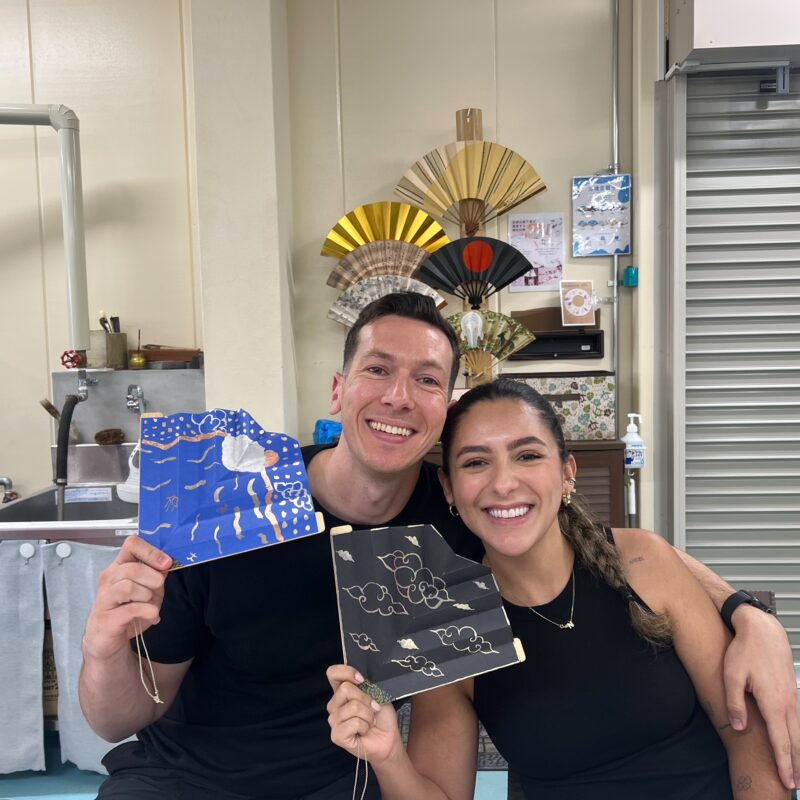

あなたも箔押し体験を通して、世界にひとつだけのオリジナル京扇子を作り、思い出を持ち帰ることができます。

さらに、扇子の両面に箔押しを施し、扇骨にも金を振りかける「砂子振り」の技法を使い、豪華で高級感あふれる飾扇子に仕上げるVIPプランもご用意。

特別な体験を通じて、あなただけの京扇子が完成します。

Tour Details

※催行人数やツアープランによって異なります。詳しくはご予約詳細ページをご覧ください。

Tour Includes

- 工場見学

- 制作体験

- 名前入りオリジナル「創扇あおぎ」

- 写真ダウンロードサービス

- 当社指定の旅行保険加入

Tour Conditions

- 催行時間:9:30~、13:30~、18:00~

- 3名様以上からプライベートツアーをお受けいたします。

- 対象年齢:6歳以上

tour value

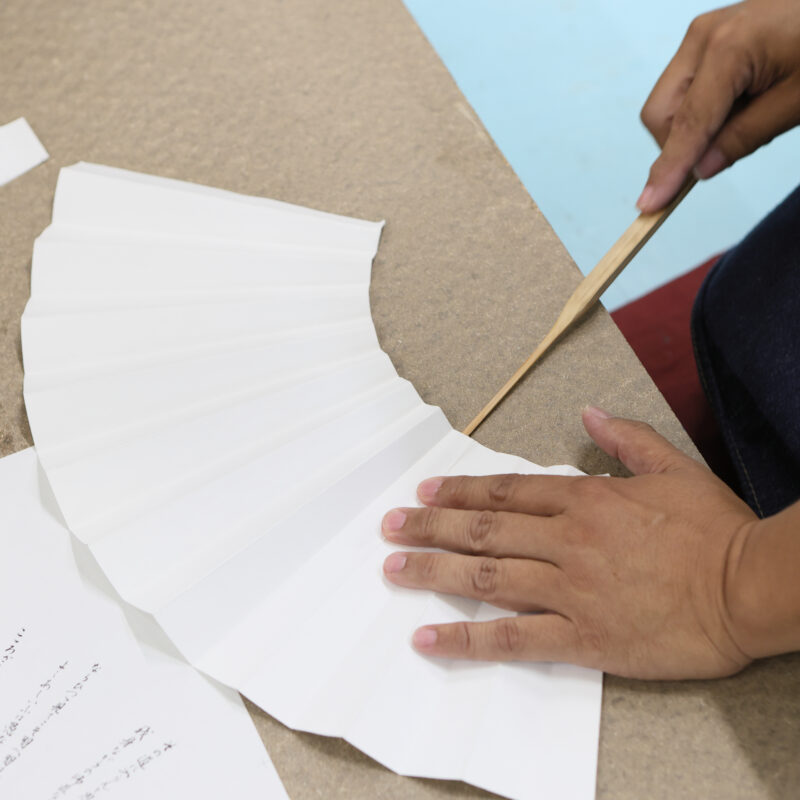

扇の骨を使わない折り紙扇

「創扇あおぎ」

「創扇あおぎ」は広島の歴清社が開発した扇の骨を使わないこれまでにない新しい形の折り紙扇です。

コンパクトでシャツのポケットに入るミニサイズの扇子で、大変人気を呼んでいます。

また、日本で二社のみでしか取り扱っていない大変珍しい扇子で、京都では創業78年を迎える京都の老舗清水商店のみが制作体験をおこなっています。

京扇子とは

扇子は日本を起源とするもので、その誕生は平安時代の初期まで遡ります。宮中女子の雅やかな身の回り品として愛用されていました。

平安時代も末期になると、扇子は貴族以外でも僧侶、神職たちに広まりましたが、一般の使用は禁止されていました。

室町時代になると能や狂言、茶道においても必須のものとなり、江戸時代になると庶民の日常生活に使われるようになりました。